“家长好好学习,孩子天天向上”这是一句流传甚广的金句,它强调了家长只有学好和懂得教育孩子的相关知识,成为好爸爸好妈妈,孩子才能进步和成才。

这句话被很多教育专家推崇并得到了家长的认可,我们在生活中也看到一些可喜的现象:家长们认真学习育儿知识、学习怎样和青少年相处与沟通,他们看书也好,报班也罢,学习的热情高涨。说起如何教育孩子,有些家长的理论水平还挺高,相关的道理一套一套的,甚至比心理老师还专业。

但不容乐观的是,一些家长的的学习效果堪忧,尽管听了很多课看了很多书,家长也在努力改变自己的行为,但孩子的问题并没有得到有效解决。家长在努力无望后找我诉苦,“常老师,我花了这么多心血,孩子咋没有进步呢?”

基于对孩子的了解,基于家长所详述的情况,我笑着对家长说,学习肯定没有错,错的可能是只学到了表面知识,结果学成了戏精家长,孩子自然是不吃这一套的。

我们且来看看家长是如何成为戏精的。

01.

针对家长们在教育孩子上呈现的各种错误和问题,一些相应的科学的教育方法和理念在社会上开始普及和流行,比如赏识教育、正面管教、不吼不叫教育法、快乐学习等。

这些理念和方法的确有独到之处和它们的实际意义,对家长们有一定的指导和帮助作用。但这些理论在传播时被某些传播者扭曲或阐述得不到位,就容易引发家长们的错误理解;或者家长们只听到一些理念的只言片语就生搬硬套地使用,结果是适得其反。

最常见的是赏识教育的滥用。家长们记住了要多多地夸孩子,于是无论孩子表现怎样都是一味地夸奖,而且夸奖的词汇单调贫乏,“你是最棒的!”“你是最优秀的!”“妈妈真为你骄傲!”。

当孩子名次成绩很差时,当孩子已经感受到被同学老师看不起时,家长这样不切实际的夸奖并不会使孩子高兴和增加自信。他们会认为父母在演戏,父母在骗他们,而且在自卑之外,又增添了一层茫然。

而家长呢,大多说这些夸赞的话时是言不由衷的,自己的内心并没有认可孩子,说这番话只是为了实践赏识教育。我们知道沟通的要素不只是说话的内容,还有说话的声音腔调和表情。当家长不是真心欣赏自己的孩子,那他的说话的表情和声音会泄露内心的秘密。所以孩子不会相信这些话。

更有甚者,个别家长是压抑着内心的不满和愤怒去夸孩子的,时间一长,内在的情绪就压不住了,很可能在某个时间点暴发。于是那个“好父母”原形毕露,当怒火烧向孩子,指责训斥的话冲口而出时,孩子就更认定了父母过去的表现都是在演戏,而且演技拙劣。

看看这段对话:

妈:孩子,放心去考吧,没事儿,考好不好都无所谓,尽力就行。

(当亲妈知道孩子考了60分...)

妈:你看看别人,你再看看你,你都学了些什么?脑子里整天想些啥呢?

孩子:妈,您冷静一下,考试之前您可不是这么说的...

02.

父母爱孩子是天经地义的,这种爱要的是静水流深、自然流淌,不会表达爱或过度表达爱都会影响到孩子的成长,爱既不能断流也不能汹涌泛滥。

有些家长在学习中懂得了要给予孩子无条件的爱,爱要大声说出来,于是就时时处处把对孩子的爱挂在口上。还有的家长过去从不说爱,学习后来了个180度大转弯,对孩子表达爱的方式要多夸张有多夸张。

有个十四岁的患抑郁症的男孩,痛苦起来常拿刀子割自己的手腕,妈妈带着他来做咨询。妈妈当着我的面痛心疾首,对孩子说:你拿刀子割自己一下就像割我的心,妈妈爱你,哪怕拿命换你的健康我都愿意!而孩子听了却一脸冷漠地说,别在这儿演戏了,当初你们出去打工把我一个人留在家里时你的爱哪儿去了?

这个案例有点特殊,男孩是个留守儿童,长期与父母分离,当孩子出了问题妈妈才回到孩子身旁。我愿意相信妈妈是心疼孩子的,但孩子与妈妈没有亲密与信任,他完全不相信妈妈。这时候,妈妈表达爱的话语在孩子听来就是演戏。

所以,表达爱也是需要时机和分寸的,时机不合适分寸不到位,怎么看都是在演戏。

还有的妈妈感情充沛,母爱一爆棚就仿佛戏精上身,孩子不仅不领情甚至有些排斥。

我一位朋友告诉我,有天她看着青春活泼的女儿不由得感慨:你快乐妈妈就快乐,你痛苦妈妈比你更痛苦。

女儿的反应却是:你大可不必,你这话不是给我增加压力么,你是你我是我,我有痛苦很正常,但我不希望你会更痛苦,我们各有各的生活,别捆绑在一起。

朋友听了女儿的话无可辩驳,但还是有点心酸,感觉女儿大了,跟自己远了,体会不到妈妈的爱......

我跟朋友说,你该为女儿高兴才是,她能有这么清晰的边界意识真是很难得,做妈妈的在孩子长到青春期时要逐渐地学会退出,而不是用情感依赖和控制孩子。收起戏精体质,做个情绪正常的人才是妈妈该做的。

03.

翻翻那些教育孩子的书,很多道理俯拾皆是,什么“和睦的家庭恩爱的夫妻才能养出一个有安全感的孩子”、“家长怎么做比家长怎么说更重要”、“让孩子爱上读书家长先要多读书”......这些道理都对都正确,但家长都能做到吗?有时确实比较难。

我们知道,并不是所有的夫妻都恩爱,所有的家庭都美满。当夫妻感情出了问题,严重到要离婚的程度,为了孩子的健康成长,怎么处理?有的夫妻选择了在孩子面前隐忍和伪装。

他们知道离婚和分手孩子可能难以接受,尽管两人情分已尽,但在孩子面前装扮成感情依旧的样子,维持着一份名存实亡的婚姻;还有的离婚不离家,或骗孩子父母一方忙工作不能经常回家,让孩子以为三口之家还在继续。这样的演戏方式对孩子好吗?

说实话,短时期内对孩子是有利的,孩子没有感受到夫妻感情破裂给他带来的影响。但时间长了难免露馅。记得作家池莉在她的书中曾写过,她和丈夫因感情不和离婚了,但他们瞒着女儿,担心女儿受不了父母离异的打击。他们两人保持着“同室分居”的生活方式,每天的伪装让池莉格外心惊胆战,生怕被女儿发现,这样的日子过了三年,直到女儿的中考结束。

可是池莉没想到的是,女儿其实早就知道了,为了不让大人们难过,她尽量装作什么也不知道,其实她才是伪装的那个人。

你看,夫妻这样的演戏有意义吗?何况,强行维持的家庭和睦只是表面现象,如果夫妻不离婚,只是互相折磨生闷气,孩子在这样的家庭氛围中,心情也好不到哪儿去。

所以,如此演戏只是家长的一厢情愿,还美其名曰为了孩子,这样费劲地伪装还不如心平气和地分手,将真实情况告诉孩子,两人共同承担起养育孩子的责任,这样反倒不会过多地伤害孩子。

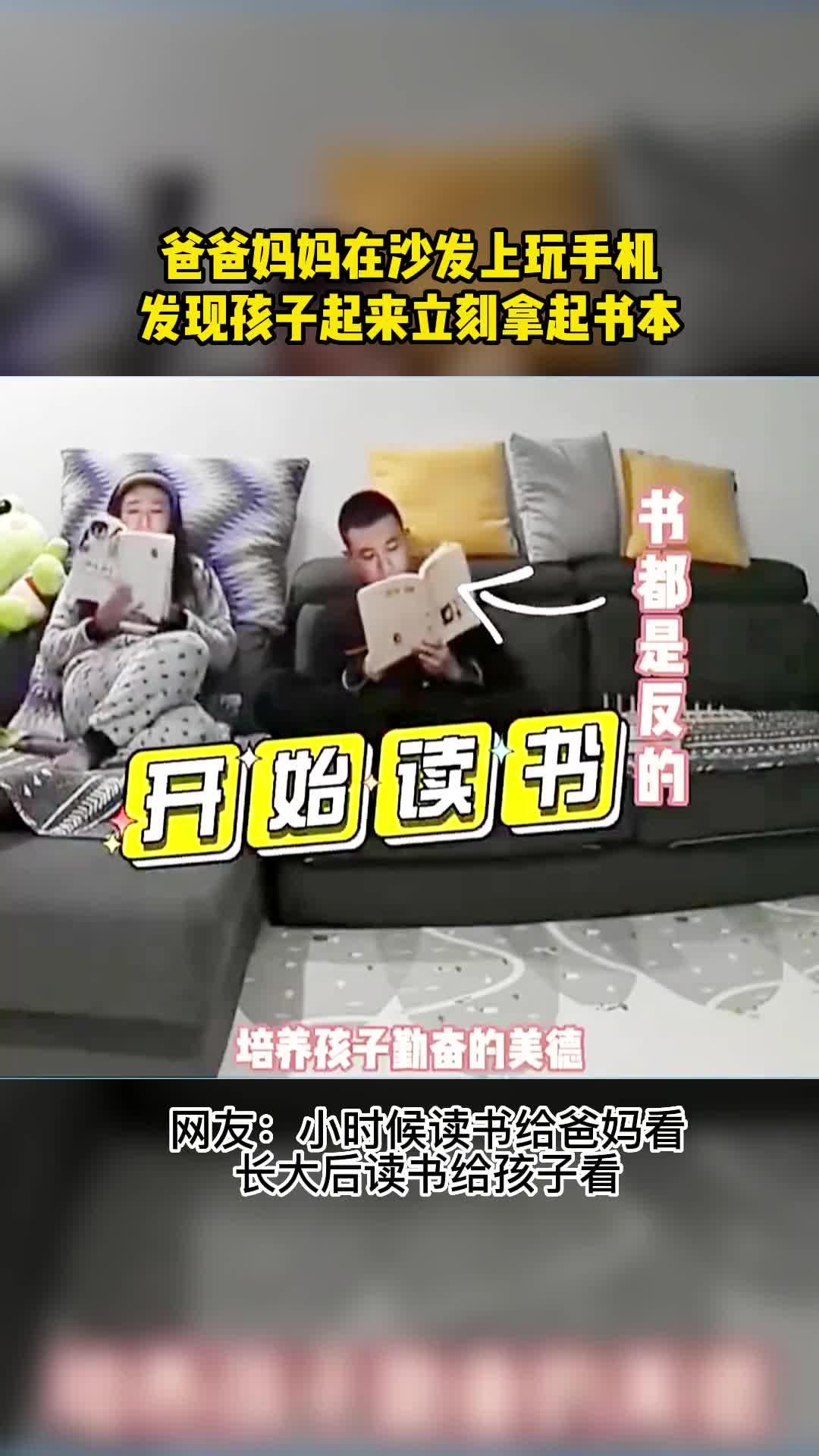

网上还流传这么一个搞笑的视频:

这对夫妻真是戏精本精啊,但我真的怀疑他们每次都能把戏演好而不穿帮。因为演一时容易,演长久太难。如果孩子发现真相,爸爸妈妈的看书都是装出来的,孩子会怎么想?原来爸爸妈妈并不爱读书,原来读书也可以作作样子骗骗人的。

如果落得这样的结果恐怕家长就后悔莫及了吧。当然,我更希望的是做父母的偶尔开始时装装样子,但为了孩子的成长,自己也慢慢地爱上读书,真正成为孩子的榜样。

人生如戏,全靠演技。为了孩子的成长,家长们想尽办法,也磨练出出色的演技。不过,生活是真实的,如果总是演戏或入戏太深,家长会失去孩子对你的信任。何况,再好的演员也有谢幕的时候,伴随着孩子的成长,戏精父母要认识到何时该演何时该退场。

成为优秀的家长需要一段路要走,学习如何养育孩子得一步步来,千万不能学一点皮毛就粉墨登场,更不能只学会术而不懂其道。理论不是演出来的,理论是实践来的,理论也得联系实际,表面化的学习和演绎真得停一停了。